在大理不时变幻的风云之下,这三座塔映照了唐代南诏佛国的盛世,也让来到这里的旅游者仿佛穿越回那个快意恩仇的武侠江湖。

3 i: V, Q! l: x- k: U% V

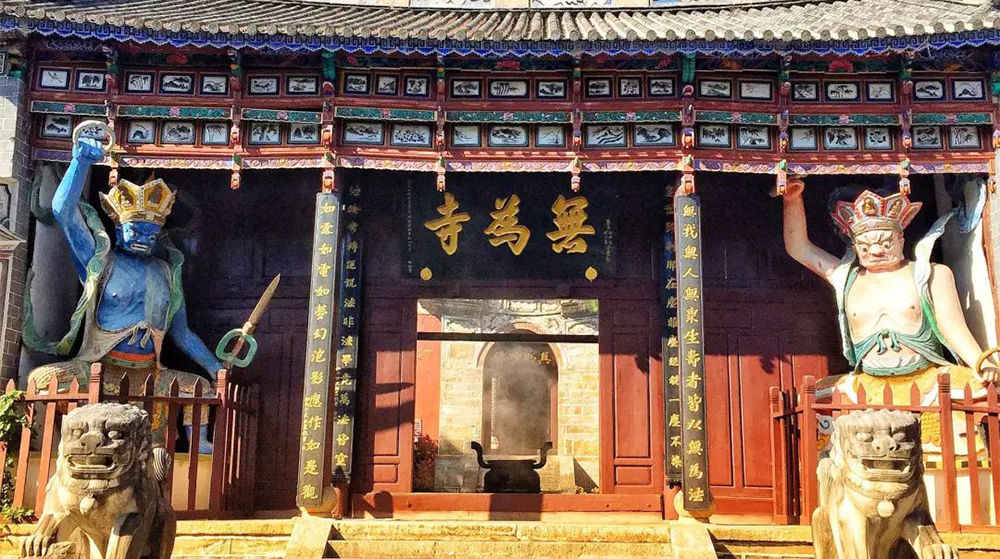

4 q& ]5 ?+ V* T" H& Q4 r1 [; z5 H无为寺就更显传奇了。大理国二十二位帝王中,有十个帝王在这里出家为僧。除帝王外,段室宗室还有十五位皇族子弟出家无为寺。那个因《天龙八部》故事而广为人知的段誉(又名段和誉、段正严),历史上也正是在无为寺出家。在明朝洪武年间,段氏结束了南诏统治,无为寺依然威风不减唐时,不仅禅宗武僧高手辈出,而且由于当时特殊的政治历史背景,无为寺成为许多名人贤达和高僧大德,常常汇集于此,名满天下,占据了禅宗佛教重要的一席之地。

O0 c" L( l1 t. W6 ^& J

- h5 `# ^* [6 G更值得一说的是无为寺内的一棵唐杉与一眼救疫泉。唐杉是寺前800多年树龄的香杉树,从唐天宝年间这棵树就在此生长,历经近千年时光伴随古寺之旁,经历无数战火,庙毁重建,又枯木逢春。如今,古树独木成林,在佛堂之旁更显苍劲与奇美。

6 |# z* {/ |3 N& D, |; q/ w9 Q

1 a7 N& F! o# N" t3 s3 P1 |而这眼“救疫泉”则是因清末时期大理人饮此泉水避瘟疫而得名。泉水沐佛光,听经颂,在民间传说中多了一抹神秘色彩。且不论这些玄机与江湖气息,救疫泉泉水清冽,系苍山雪水融化聚成,却是实实在在好泉水,亲自在这里捧一捧泉水喝,便能体会甘甜清冽的本意。4 l9 y9 n+ w% d9 u6 p5 x7 b9 y' [

9 l1 R7 K8 U: Q; ^

_; I$ c: Y! b) ]

下至洱海,文艺氛围中,有着一群包容的逍遥客如果用一个现代的标签来形容,那“文艺”肯定是贴合大理的。而当我们由表及里,去深究这文艺背后的内容时发现,其实是包容让这里的文化交错。容许偏差,容许不同,文艺才得以有了土壤。历史上的大理,百姓都笃信佛教,上层又受儒家文化的很深影响,整个社会沉浸在一种仁厚宽和的气氛中。这种留在城市血液里、种在历史基因里的包容,才是大理变身这座文艺重镇的原因。 1 ?" U2 @3 h( @1 l% O1 g Z% d- V/ |

探究文艺之路,可沿洱海东侧大丽公路而行,经由下关龙尾古街,走环海路到古城东门(洱海门),穿过贯穿整个古城的最具文艺气质的人民路,最后至大理千年赶一街的三月街。

f4 g/ G. @$ Y* L 三条代表着不同时期,不同文化属性的大理街道,却可能为我们得出大理文化基因的相同答案。

+ X$ S' |9 f' }3 S1 B, I4 _) X3 P n/ J

2 Q$ d6 k Y7 J* ~6 r& V; A 2 Q$ d6 k Y7 J* ~6 r& V; A

龙尾古街是大多数人没听过的一处地方,它既不是大理古城的主街道,也不是旅游的地标。这是一个生活在时间缝隙里的街道,它把一切都遗忘在了古老的残墙古路上。龙尾古街所在的龙尾城是南诏古城遗址,因为苍山自北向南的形态像是游龙掉尾,所以称“龙尾城”,也就是我们日常所说大理四景“上关风、下关花、苍山雪、洱海月”中的“下关”。龙尾城是南诏、大理国之南大门,遗憾的是,现在大部分都已被毁,仅仅存有寿康楼和西部一段百米城墙,昭示着南诏国那一段段传奇的故事。古街、古巷、古井、城楼、书院、祠堂、寺庙、民居庭院,姑且不论它的历史内涵,光是龙尾街两排古老的槐树,街道延伸出的清幽狭道,便是有古韵的逍遥气息。

8 x2 ~& l1 _% F3 z+ O! c' P# e1 y H8 A

龙尾街两旁是年代久远的房子,很多院落都保持着古建筑的风格。历史上,这里是南诏国阁罗凤修建起来抵御侵略的关隘,南诏与唐朝的“天宝战争”就是在龙尾关打败了李宓将军的大军,也是我们上文提到的德化碑记载的内容。2 i3 E+ p9 G" Q

" L$ \6 F) Y4 i: K& y% h k6 n重要的是龙尾关还是当时的交通要道,既是进西藏的茶马古道,更是商贾云集分散物资的重要城关,从北而来的中原文化,与从西而来的少数民族文化因茶马古道在此相遇。

' E3 ?5 v+ V6 _# L9 z6 `/ ^' q6 s/ j, N. w; B/ X0 t. t

7 @- A7 F/ [4 F w" U 7 @- A7 F/ [4 F w" U

) P0 T: |0 o6 {9 O! m k" S

提到大理,就不得不说那条人民路。人民路之于大理,就好比长安街之于北京,它可以说是大理古城最重要的一条街道了.当我们回顾起大理的文艺画面,那些从上世纪80年代起聚集于大理古城的游侠、诗人、音乐人、艺术家,以及他们混迹的人民路,那里的酒吧、西餐厅、咖啡馆、青年旅馆、书店等生活形态和场所,无一不是大理现代最具文化符号的片段。 8 ^$ P; q4 R0 u. W( \3 G; r" R

|